リユース市場とは?動向と将来性を専門紙が解説(2025年版)

2024年12月05日

近年注目を集めるリユース業界とはどんな業界か。

その動向と将来性について、リユース業界専門紙を発行する「リユース経済新聞」が解説します。

業界の特性、リユースショップのビジネスモデルから、市場規模、将来性まで詳しく紹介していきます。

リユース経済新聞について

リユース経済新聞(旧リサイクル通信)は2000年2月に創刊したリユース業界専門の新聞です。中古品の動向、リユース企業を取材しており、マーケットや企業の動向に関する情報を発信しています。

主に古物商や古物市場、質屋、リース、レンタル、リペア事業者、新品小売流通企業の方々にご愛読頂いています。

1:リユース業界とは?動向は?

リユースとは、中古品に代表される古物を売買・交換することで再利用を促すことです。古物を扱うリユースショップなどの事業者は「古物商」と言われています。

古物とは、いわゆる「中古品」のことで、一般的には一度消費者の手に渡ったものを指します。

詳細は、古物営業法の第2条で定義されたものとなりますのでここでは割愛いたします。

古物かどうかで気を付けたいのは、「未開封」や「未使用」の状態であっても、一度取引されたものは「古物」になるということです。

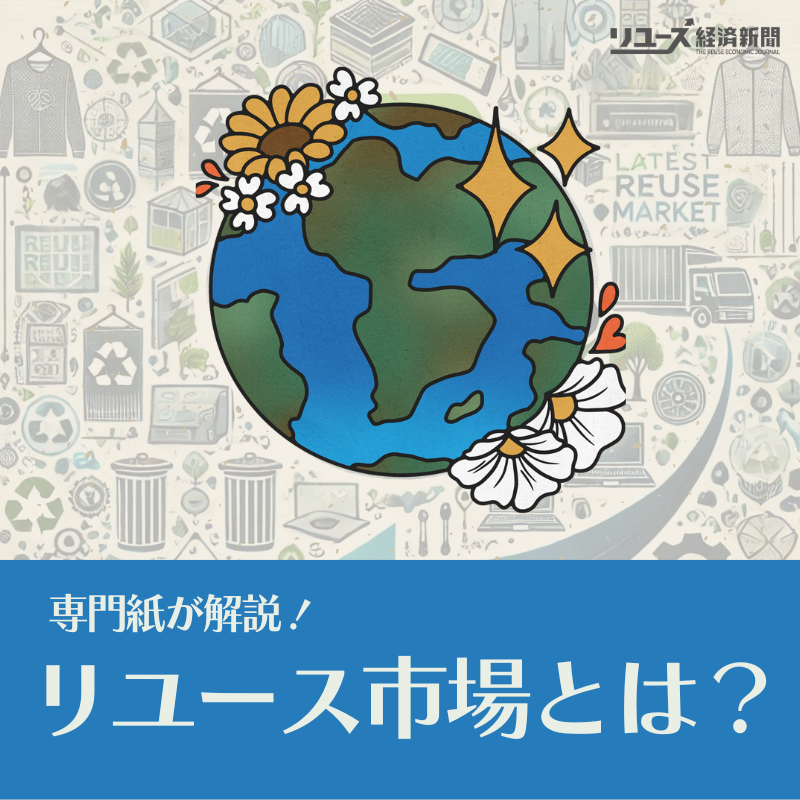

古物を所有者から事業者が買い取り、場合によってはクリーニングや修復などのメンテナンスを施し、リユース品(中古品)として販売しています。

使わずに押し入れに眠っていたような物は、譲るか捨てる選択肢しかなかったのが、リユース業が生まれたことで換金することができるようになりました。不動産だけでなく、動産も資産として価値が付くようになったわけです。

また近年はフリマアプリにより、手軽に個人間で所有品の売買ができるようになってきました。消費者は、中古品の売買を通じて割安な商品を購入したり、販売することで収益が得られ、経済的なメリットがあります。

こうした行動を通じて、循環型社会形成に必要な3R(リユース・リデュ―ス・リサイクル)の内のひとつであるリユースに貢献することができるわけです。近年はこの3Rに「リフューズ」(Refuse、発生回避)もしくは「リペア」(Repair、修理)を加えた「4R」の概念も広まっています。

ここでは、中古車や中古住宅、古物に該当しない商材等を対象から外した上で、リユース業界について詳しく解説していきます。

リユース業とは?資源リサイクルとの違い

家具や家電、衣類など、中古品を買い取り販売するお店のことを「リサイクルショップ」と今でも呼ばれています。

2000年(平成12年)の循環型社会形成推進基本法において、リデュース、リユース、リサイクルの3Rの考え方が導入されました。リユースが再使用、再利用を表すのに対して、リサイクルはペットボトルやガラス等の再資源化を指すようになり、古物の売買を行う企業は、リユース企業と呼ばれるようになってきました。ただ、昔からの名残でリサイクルショップとも呼ばれています。

リユース業界の主なプレイヤーは、「古物商」となり、リユースショップ、古着店、古書店、買取店、質店など、さまざまな業態があります。

また、リユース企業の主な業種では小売・卸売業に分類されますが、新品等を扱う市場を「一次流通」と呼ばれるのに対して、主に中古品等を扱う市場は「二次流通」と呼ばれています。

その他、フリマアプリやオークション等のCtoC(個人間取引)や古物のマーケットプレイスを運営する企業もリユース・リサイクル業界に含まれます。

リユース業界の主な歴史については、こちらの記事をご参照ください。<平成30年の軌跡>バブル崩壊が生んだリユース市場 (2019年4月10日号)

2:主な業界の特性

リユース業界の特性は、下記の3点が挙げられます。

・中古品は全て1点物

・価格変動制

・偽造品、盗難品買取のリスク

リユース業界の主な特性について解説していきます。まず1つ目は「中古品は全て1点物」であることです。新品であれば、メーカーが製造して、商社や流通を通して小売店は同一の商品を複数仕入れることができますが、リユース業界ではそれができません。

中古品は使用に際して付いたキズや汚れなどコンディション(状態)がそれぞれ異なります。また、付属品の有無で価値も変わってきます。そのため、買取や販売する際は、基本的に1点ごとやまとまった単位で査定を行い、値付けを行っています。

2つ目の特性は「価格変動制」です。中古品は1つ目の特性で紹介したように、すべて1点物になります。そのため、需要と供給のバランスによって価値がダイナミックに変動します。

希少性が高く需要の多い商品は、新品時の価格を上回ることも珍しくありません。これを「プレ値」(=プレミアム価格)といいます。

一方、在庫が滞留している場合は、段階的に値下げし販売を行っています。さらに、最新のモデルが近々発売される、季節外で売りづらい、確実に売れる商品等は、需要の変動を加味し買取時の査定額を上げ下げして調整しています。

そして、3つ目の特性が「偽造品、盗難品買取のリスク」です。

買取店には、換金目的で偽造品が持ち込まれることがあります。そのため、買取店は「真贋」と呼ばれる本物かどうかを見極める能力が求められます。

うっかり偽造品を買い取ってしまい、再販した場合は、商標権侵害の罪で逮捕される可能性があります。そのため、買取金が全額損失となってしまいます。

盗難品が買取りに持ち込まれるリスクもあります。買い取った商品が後に盗難品と分かった場合、無償で返さないといけないため、偽造品の買取と同様に買取金の損失につながる恐れがあります。

こうしたことから、偽造品や盗難品に対して注意を払う必要があります。

3:主なビジネスモデル

リユース企業は、商品を買い取って販売を行い、販売金額から仕入れ額を引いた残りが粗利額になります。商品によって「再商品化」と呼ばれるクリーニングや修理等を行った上で、販売を行っています。

●買取の2大ニーズとは?

個人から買取を行う際の2大ニーズについて解説します。

1つ目は、「不用品処分」のニーズです。これは主に引っ越しや片付けの際に発生するもので、捨てるのはもったいないため、売却できないかというものです。

2つ目は「高価買取」ニーズです。現金化したいので、極力高く買ってくれるところに売りたいというものです。

不用品処分のニーズに対しては、ユーザーの手間をかけさせない利便性が重要になってきます。一方、高価買取ニーズは、消費者が高く買ってくれるお店を何件か比較する傾向にあり、買取金額での競争になりやすい面があります。

●6つの主な仕入れチャネル

次にリユース企業の主な仕入れチャネルについて解説していきます。

1.店頭買取

店舗を構えて来店客を対面で接客し、買取を行います。買取店は売買が成立した際に、現金で支払いを行うため、換金の早さに優れています。また、高額品等の場合、査定根拠の説明等の不安も解消してもらいやすい面があります。

2.出張買取

個人の自宅や企業の事務所等に買取店が出向いて買取を行います。大型の家具や家電、数量が大量にあり、物の移動が困難な場合等に主に利用されています。

3.宅配買取

依頼主に商品を買取店に郵送等で送ってもらい買取を行います。非対面で行えたり、買取店の営業時間を気にすることなく換金できる利便性があります。送料等は企業負担とするケースが一般的です。

4.催事買取

催事場等で仮設の店舗を設け買取を行います。2018年10月に古物営業法の一部が改正され可能になった買取方法です。

5.古物市場

古物商同士が物を売買する場のことで、業者間オークションとも呼ばれています。複数事業者による競りが行われ、相場で取引されます。出品者は換金ができ、落札者はほしい商品を仕入れることができます。

6.卸仕入れ

事業者と相対取引で商品を仕入れる方法です。個人・法人からの買取品や同業者、海外から買い付けた商品等を卸す事業者から仕入れることができます。

●5つの主な販売チャネル

次にリユース企業の主な販売チャネルについて解説していきます。

1.店舗販売

店頭に陳列して販売する方法です。値札やPOPをつけて販売します。基本的に売れる前提で考えた場合、品出しが早くできるため、店頭買取の店頭販売が最も効率の良い販売手法です。単品管理が逆に非効率になるような商品を販売する場合も店舗で販売した方が効率が良いと考えられます。

2.ネット販売

主には、Yahoo!オークション、Yahoo!ショッピング、楽天市場、アマゾン等のマーケットプレイスに出品して販売を行っています。自社でECサイトを持って販売している会社もありますが、全体的にはまだ少数派です。中古品の場合、基本的には全て1点ものになるため、ささげ(撮影・採寸・原稿)をいかに効率化させるかがキモになります。また、送料も加味する必要があるため、単価が低い商品は割高になるため販売が難しい面があります。

3.古物市場

古物商同士が物を売買する場のことで、業者間オークションとも呼ばれています。複数事業者による競りが行われ、相場で取引されます。買い取った商品を早期に現金化できるメリットがあります。小売りをするよりも早期に現金化できるため、次の買取資金を確保するため、在庫回転を早く回したい企業に向いています。ただ、成行(指値なし)で販売する場合は、原価割れでの売却となる場合もあるため、注意も必要です。

4.卸販売

事業者と相対取引で商品を販売する方法です。主には店舗やネットで販売している中古品の小売店向けに販売しています。法人顧客が欲しい商品を調達できていれば、効率的に販売が行えます。古物市場と異なり、卸先は値段次第で欲しい商品が確実に買えるメリットがあります。

5.海外輸出

家具や雑貨類は、コンテナで主に東南アジアに輸出しています。また、ebay(イーベイ)等の越境ECマーケットプレイスを活用して海外ユーザー向けに販売をしています。

上記の買取・販売チャネルを組合わせてビジネスモデルを構築しています。買い取った商品を古物市場で売却する事業者は主に在庫回転率を重視、店舗やネットで小売りを行う事業者は利幅重視の違いがあります。また、小売りに強い会社は、卸や古物市場から売れ筋の商品を調達して販売している企業もあります。

4:業界の大手企業

リユース業界の大手企業について紹介します。ここでは、買取販売を行う企業を対象としており、フリマアプリやEC等のマーケットプレイスを対象から外しています。リユース経済新聞が毎年調査を行っている中古品売上ランキングを元に紹介していきます。

詳しくはコチラの記事をご参照ください

リユース売上ランキング2024 BEST300(2023年度実績)

1位:ゲオホールディングス

中古品売上高2440.9億円で業界トップ企業のゲオホールディングス(愛知県名古屋市)。

メディア店の「ゲオ」、総合リユースの「セカンドストリート(セカスト)」、ブランド品の「OKURA」等を展開しています。

米国、台湾、マレーシアなど海外にも積極的に出店しています。

2位:コメ兵ホールディングス

中古売上高1194.5億円で業界2位のコメ兵ホールディングス(愛知県名古屋市)。リユースブランド品においては、最大手企業です。「KOMEHYO」、「BRAND OFF」を中心に国内外で店舗を展開しています。

2024年には売上高が初の1000億円超えとなり、ブックオフグループホールディングスを抜いて2位に浮上しました。

ブランド品の古物市場「KOMEHYOオークション」も運営しています。

3位:ブックオフグループホールディングス

中古売上高1013.0億円で業界3位のブックオフグループホールディングス(神奈川県相模原市)。古本店チェーンにおいて、最大手企業です。

書籍やメディア商材の「ブックオフ」、大型店の「ブックオフスーパーバザー(BSB)」、マレーシア等で「ジャランジャランジャパン」等を展開しています。

4位:いーふらん

中古売上高776.0億円で業界4位のいーふらん(神奈川県横浜市)。買取専門店の「おたからや」を国内1000店舗以上展開するほか、古物市場「おたからやオークション」を開催しています。

5位:バリュエンスホールディングス

中古売上高669.9億円で業界5位のバリュエンスホールディングス(東京都港区)。買取専門店「なんぼや」「八光堂」のほか、古物市場「スターバイヤーズオークション」の主催、販売事業として「ALLU」を展開しています。

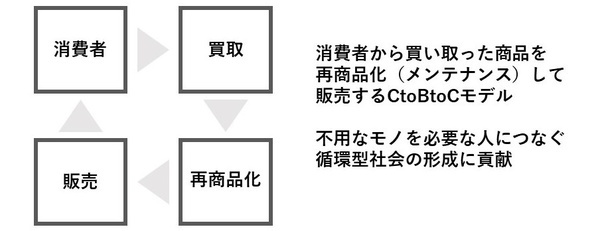

5:業界の市場規模と動向

ここでは、リユース業界の市場規模と動向について解説していきます。

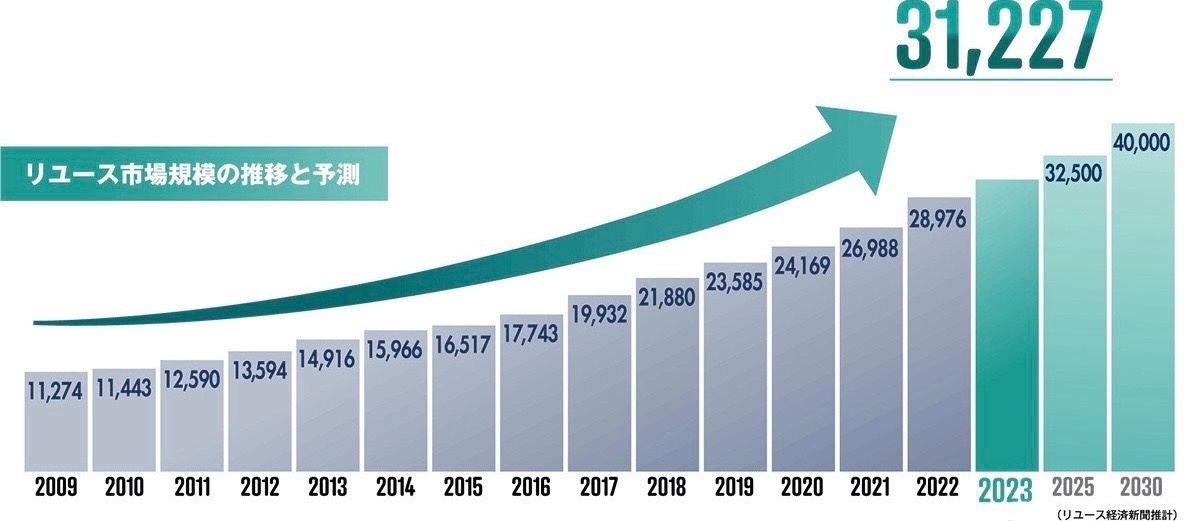

リユース経済新聞の調査によると、2023年のリユース市場規模は、前年比7.8%増の3兆1227億円でした。集計を開始した2009年以降、14年連続で拡大を続けています。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

6:業界の将来性

2023年、リユース市場規模は3兆円を超えました。市場の拡大は今後も続く見込みです。リユース経済新聞では、2030年にはリユース市場が4兆円のマーケットに拡大すると予測しています。

中古品に対する抵抗感が薄れており、新品よりも割安な価格で購入する、購入した商品を売却する消費者の行動は、「賢い消費」と捉えられるように変化してきています。

今後、日本の人口総数は減少していくと予測されているものの、フリマアプリやリユースショップの利用に抵抗がない「リユースネイティブ」世代が拡大し、リユース品の売買を行う経験者人口は拡大していく見通しです。

またメルカリの調査では、家庭内で保有されている所有物を金額換算した「持ちモノ資産」は、1人当たり平均約182.4万円、総額は推計約216兆3925億円とも言われています。

【関連】メルカリ推計 全国の「持ちモノ資産」 は約216.4兆円

これらの豊富なストックが、リユース市場で取引される機会が増えることで、市場が拡大することが見込まれます。

ただ事業者においては、個人間取引の拡大や業界大手企業の成長に伴い、一部で業界再編の動きも見受けられます。

さらに、サステナビリティ意識の高まりによって、企業側もSDGsやESG経営が求められており、一次流通企業によるリユース参入が増えつつあります。こうした企業がリユース未経験者にリーチすることで、さらなる市場拡大につながると言えます。

7:まとめ

リユース業界についての理解は深まったでしょうか?リユース業界の発展により、消費者は買うだけでなく、動産を売ってお金に換えることができるようになりました。

まだ使えるものを捨てるのではなく、売って誰かに使ってもらう行動が広がることは、経済的な観点だけでなく、環境配慮の観点からも注目されています。

前述の通り、リユースに参入する一次流通企業も増加傾向にあり、今後より注目を集める業界になっていくことでしょう。

リユース経済新聞では、全国のリユース企業の取材を行っており、マーケットや企業の動向等の情報を発信しています。

//リユース市場や企業の情報が充実 購読申し込みはこちらから//

WEB限定記事